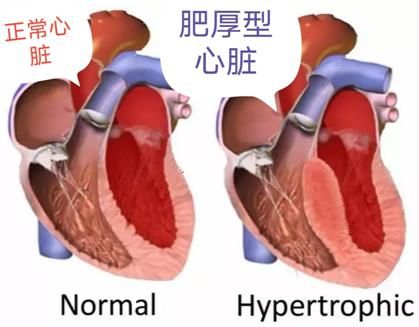

肥厚型心肌病作为一种遗传性心肌病,以心室非对称性肥厚为显著特征,是导致青少年运动猝死的“头号元凶”之一。依据左室流出道是否存在梗阻,该疾病可分为梗阻性与非梗阻性两种类型。国外研究数据显示,其人群患病率为200/10万;而我国调查结果表明,患病率为180/10万。梗阻性肥厚型心肌病患者左心室收缩时,快速血流流经狭窄流出道会产生负压,导致二尖瓣前叶前向运动,加重梗阻程度,这种现象在收缩中后期尤为明显。部分患者静息状态下梗阻症状不显著,但运动后梗阻会急剧加重。当静息或运动负荷超声显示左室流出道压力阶差大于等于30mmHg,即可诊断肥厚梗阻性心肌病,该类型约占全部患者的70%。

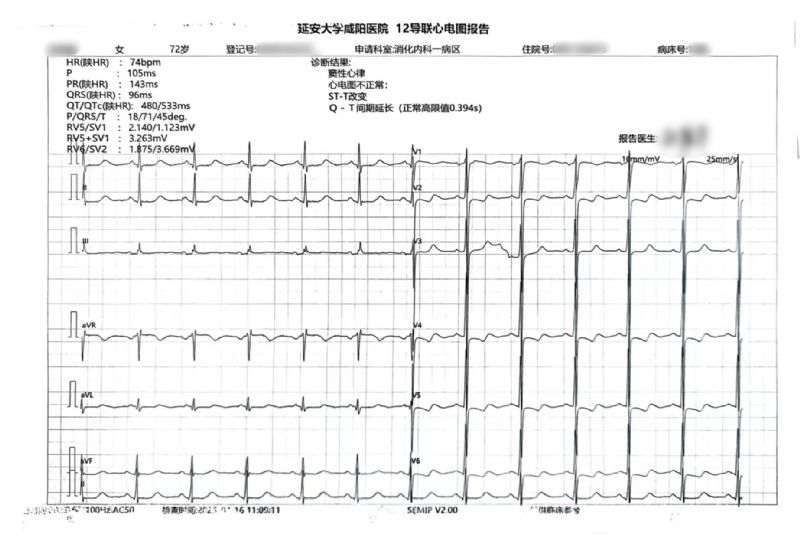

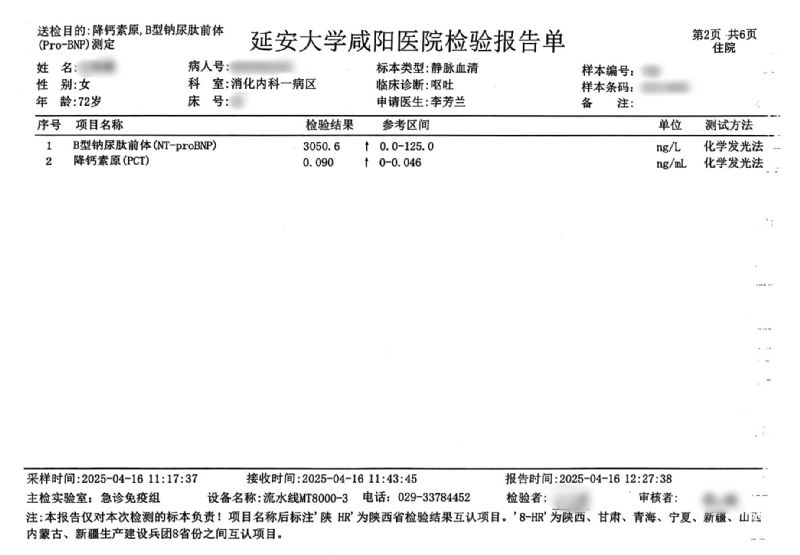

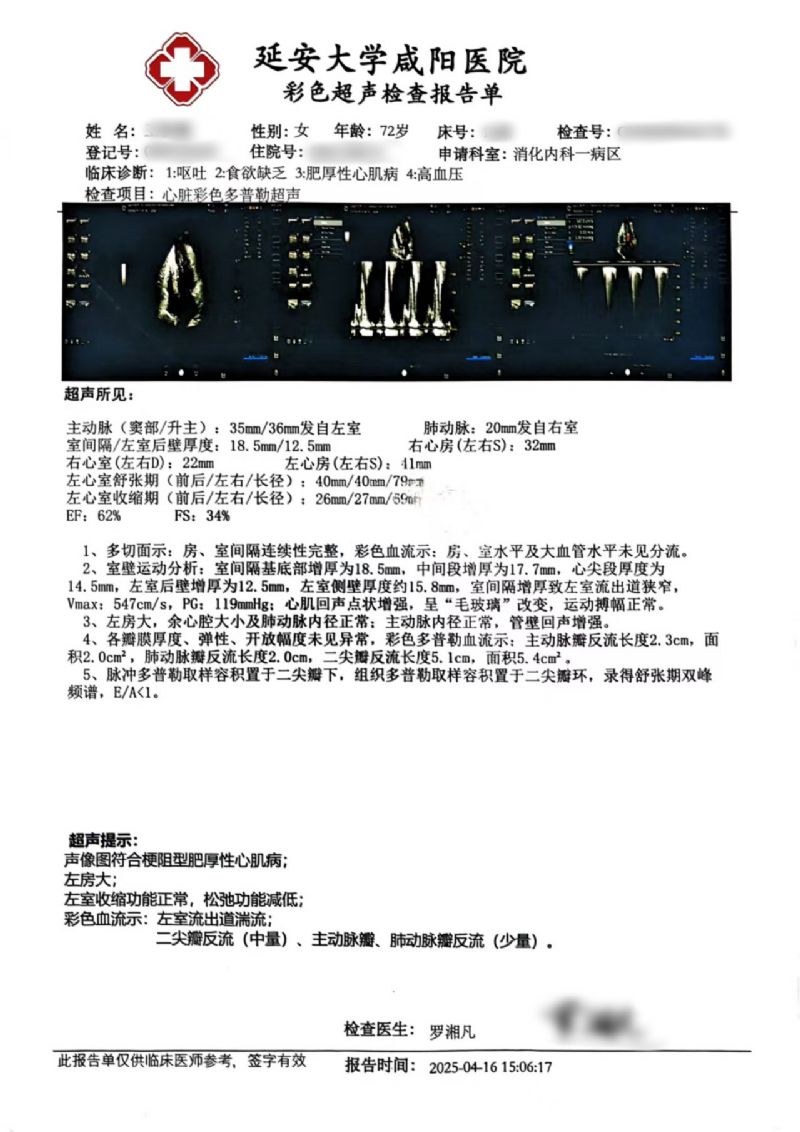

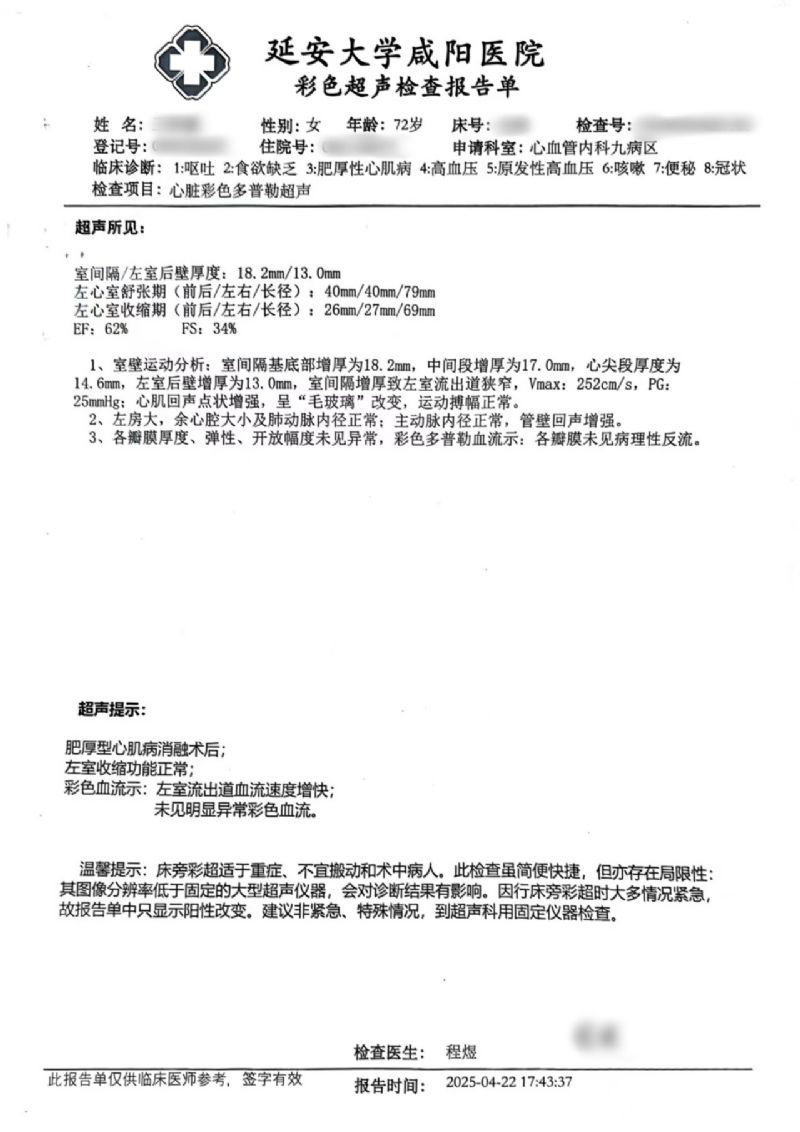

72岁的王女士(化名),早在7年前就被心脏彩超确诊为室间隔肥厚并流出道梗阻。近期,她因“反复胸闷、气短20余年,加重伴恶心、呕吐1周”入住消化内科。入院复查心脏彩超结果显示:EF值为62%,FS值为34%;室间隔中上段厚度达到18.5/17.7毫米,左室流出道最大血流速度高达547cm/s,PG值为119mmHg,明确诊断为梗阻型肥厚型心肌病。同时,脑钠肽检测值为3050.6ng/l。综合评估后,王女士转入心血管内科九病区接受进一步治疗。

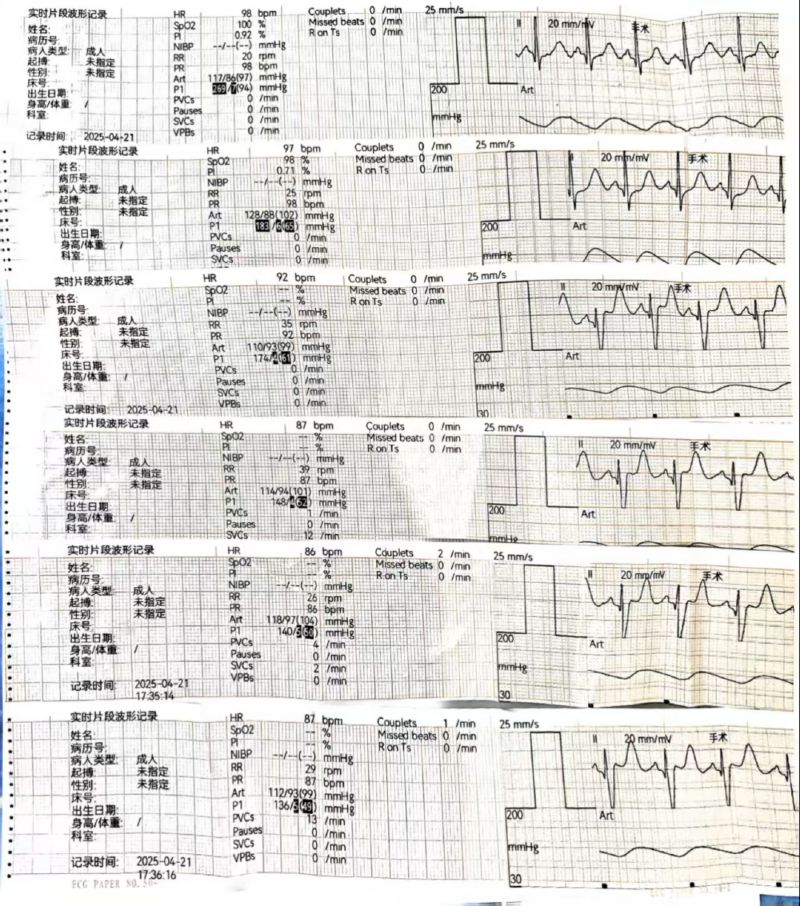

术前

面对这一复杂病情,崔旭辉主任医师、冯韩章副主任医师团队展开了全面且深入的评估讨论。经审慎分析,最终确定室间隔化学消融术(PTSMA)为最佳治疗方案。PTSMA是通过导管将无水乙醇精准注入供应肥厚室间隔的间隔支血管,利用化学作用使血管闭塞,促使肥厚的室间隔缺血、坏死、变薄,有效降低或消除室间隔心肌收缩力,从而拓宽心室流出道、缓解梗阻症状,显著改善患者的临床状况。

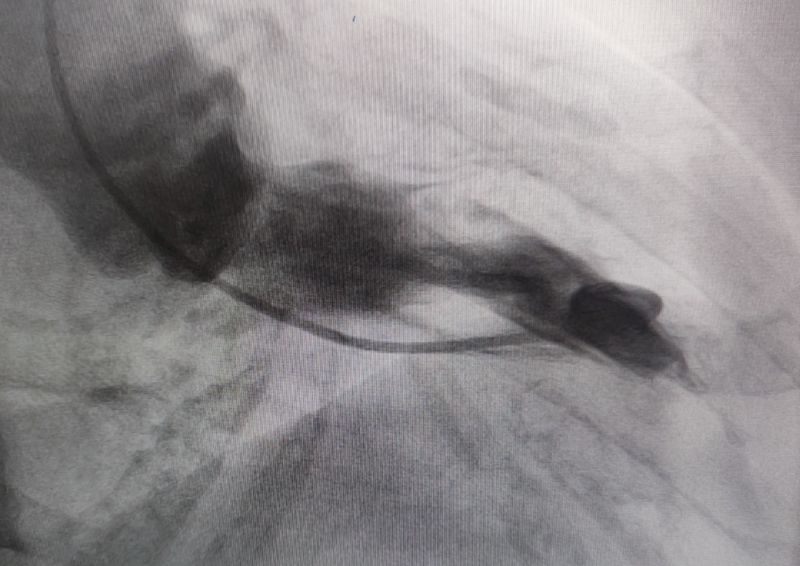

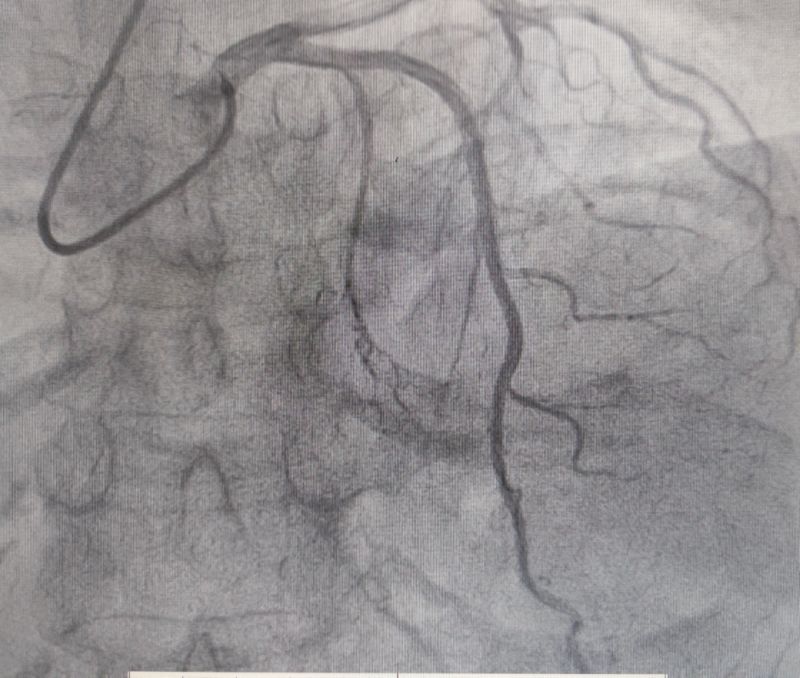

冠脉造影

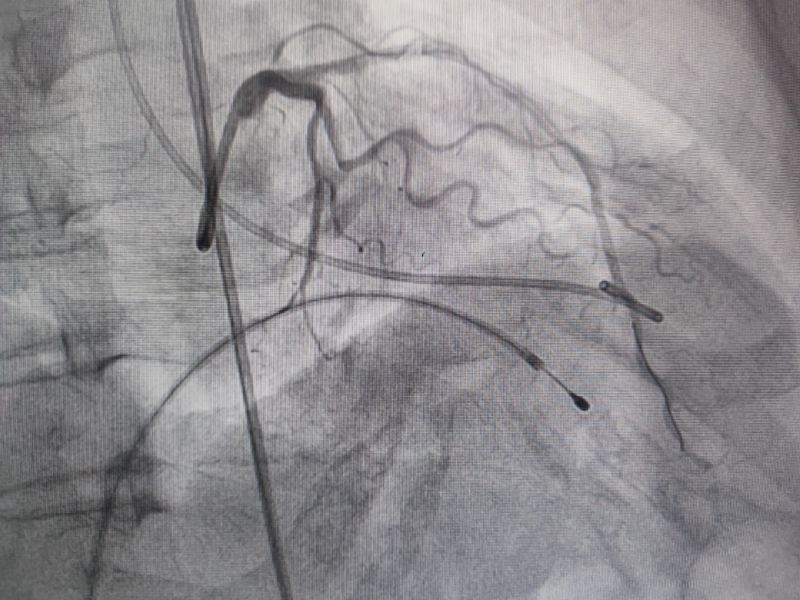

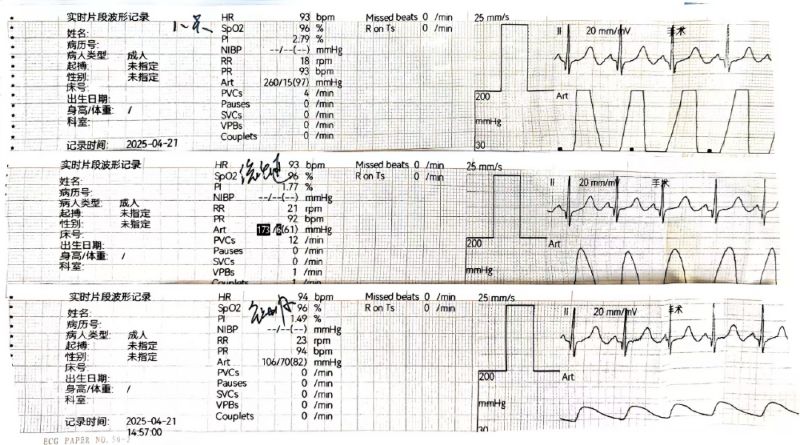

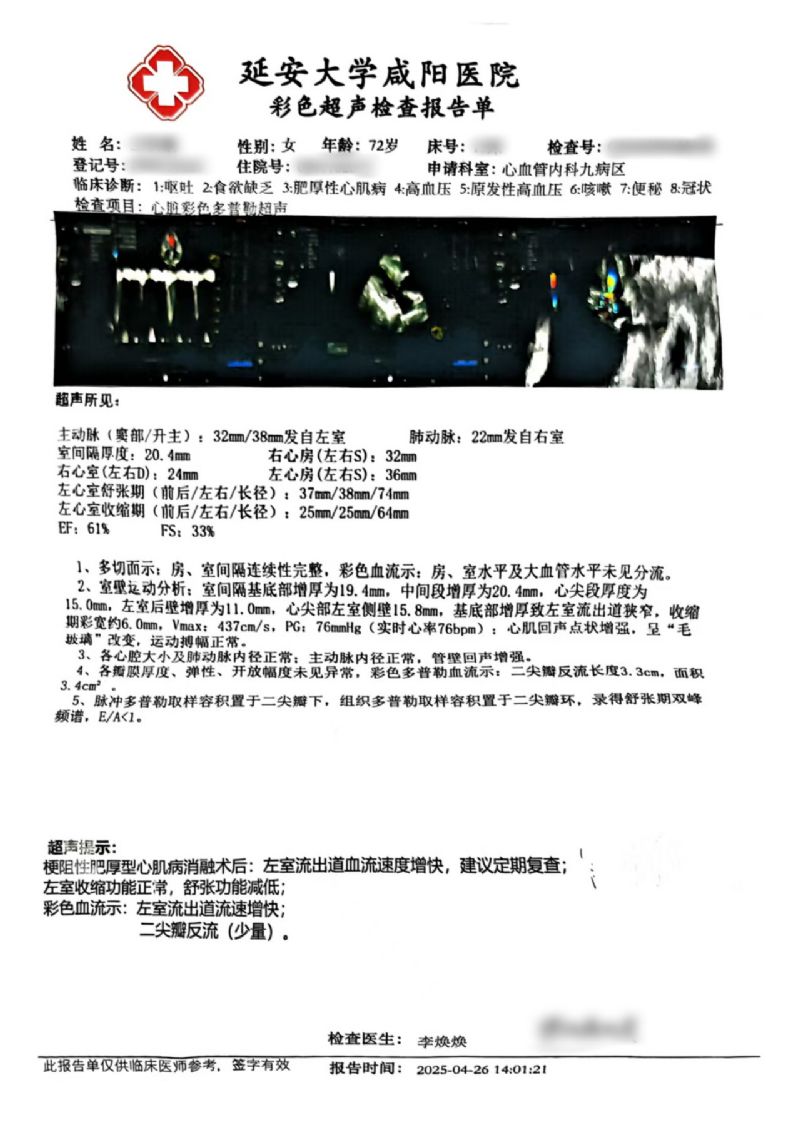

经过多轮严谨的术前讨论,在吴栋梁院长的专业指导下,崔旭辉主任医师团队决定在临时起搏器的安全保护下,为患者实施冠状动脉造影术及室间隔化学消融术。术中,团队通过造影精准锁定第一穿隔支为消融靶血管。测压数据显示:左室压260/15mmHg,流出道173/6mmHg,主动脉压106/70 mmHg,压力阶差达87mmHg。随后,团队使用2.0X15mm预扩球囊以8atm压力阻断第一穿隔支远端血流1分钟,再次测压时,压力从269/7mmHg骤降至174/4mmHg,这一结果充分证实该血管正是室间隔的有效供血血管。紧接着,团队通过SPRINTER OTW2.0×8mm球囊缓慢注入1.4ml无水酒精。10分钟后复测,左心室压降至136/5 mmHg,主动脉压为112/93 mmHg。术后第2天,王女士胸闷、气短、心悸等不适症状完全消失。复查心脏彩超显示:EF值与FS值保持稳定,收缩期左室流出道血流速度降至252cm/s,PG值为25mmHg。

消融后造影

测压

消融时测压

术后1天

肥厚性梗阻型心肌病的治疗目标在于改善症状、减少并发症并预防猝死,需依据患者个体情况,通过减轻流出道梗阻、优化心室顺应性、防治血栓栓塞,同时精准识别高危猝死患者,制定个性化治疗方案。对于药物治疗效果不佳、心功能处于NYHA III - IV级,且存在严重流出道梗阻(静息或运动时流出道压力阶差>50mmHg)的患者,室间隔切除术是重要的治疗选择。而室间隔化学消融术更是对介入医生技术与经验的双重考验。

未来,心血管内科九病区在崔旭辉主任医师介入团队的引领下,将始终坚守“仁心仁医仁术仁德”的行医准则,以精湛医术和赤诚之心,守护每一位患者的生命健康,为万千家庭的幸福保驾护航。

心血管内科九病区简介

延安大学咸阳医院心血管内科九病区主要以冠心病、高血压、心律失常诊断治疗为特色的心血管专科。病区环境整洁,医疗团队专业规范,技术力量雄厚。目前配置心血管医师7名,护士13名;其中硕士研究生4名,本科3名;主任医师1名,副主任医师1名,主治医师3名,住院医师2名。心血管内科九病区位于心血管大楼十四层,设有监护床位2张,普通病房38张,配有最先进的心电图、除颤仪、呼吸机、心脏临时起搏器等急救设备药品齐全,可实现心电、呼吸、指脉氧及无创、有创血压监测,为心血管患者的诊疗提供安全可靠地保证。

科室全面开展心血管内科常见病及疑难危重症的症的药物及介入诊疗,主要研究方向是冠心病、高血压、心律失常、心力衰竭及其并发症的防治。开展冠心病的介入诊断及支架植入、心脏起搏器植入、心脏射频消融及先心病的介入治疗,同时开展外周介入治疗,包括深静脉血栓治疗及滤器植入,大咯血等大出血栓塞止血,灌注化疗及栓塞等。

科室积极开展医疗、教学、科研及健康保健等工作,重视学习,常年和西京、唐都医院、交大、省医院有医疗合作。

科室位置:心血管病院十四楼

科室电话:029-33774056